未成年人是祖国的未来、民族的希望。随着社会的进步、渠道的拓宽,孩子们接触到的信息也越来越广泛,其中就包括关于“性”的种种信息。然而,他们对“性”缺乏必要认知,更不知社会险恶,这就给了坏人乘虚而入的机会。性侵未成年人的案件虽较少见诸报端,但只要发生一起,就会给一个甚至数个孩子留下身体与心理上不可复原的伤害。

加强儿童性教育、帮助儿童识别并远离“大灰狼”,是多么的重要!而在益阳市安化县,正有这么一群人穿梭在群山众水之间,为了这个问题而努力着……

政策先行,活动无阻

现行《未成年人保护法》《未成年人学校保护规定》及《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》《国家人权行动计划(2021-2025年)》等要求为未成年人开展适合其年龄的性教育和提供性健康服务,引导其树立正确的性别观念与两性关系认知,提高其防骚扰、防侵害的意识和能力。

为响应上述政策,2024年寒假期间,湖南城市学院人文学院团委“湘蓝益齐”志愿实践团利用学校团委举办“青春心向党、逐梦在家乡”寒假返家乡志愿实践活动的机会,前往安化县开辟“呵护童心·守护成长”儿童性教育公益课堂,以性教育宣讲活动为主要载体,为孩子们的健康、安全成长保驾护航。该项目也得到了益阳市民政局、益阳市慈善总会及安化县有关部门的全力支持。

(团队负责人 刘浪)

专业讲授,直面成长

“呵护童心·守护成长”儿童性教育公益课堂以在安化县农村地区学习、生活的儿童和青少年为主要目标群体,年龄跨度为4-18岁。受生活环境的影响,他们缺乏了解科学性知识的可靠途径:家里家外,周围人普遍“谈性色变”,或者抛之脑后、不予谈论。虽然学校教学会涉及一定程度的性教育(例如初中生物学教科书中的“人体的生殖器官”),但基本上也是一笔带过,并不能让孩子真正理解青春期的种种生理现象——这使得他们在青春期到来时表现得不知所措,也在一定程度上影响到了他们的心理健康。

虽然年龄跨度整体较大,但项目团队注重打造差异化内容,根据儿童及青少年群体的身心特征组织编排课题,形成了较为完善的课题体系,确保孩子们“能听、能懂、能记住”。

对于儿童,该项目侧重于让孩子们认识到自身作为生命的的诞生与成长过程,并辅以教授基本和简单的辨认骚扰侵害、保护自我安全的方法,如《我从哪里来》《认识我的身体》《我的身体我做主》《小云遇到了坏人》等。

对于青少年,该项目则侧重于青春期生理卫生知识普及,并进行更为专业和有针对性的性侵防范教育。这类课题的代表就有《青春期来了》《恋爱与怀孕》《月经与遗精》等。相信在这种“课堂”的启发下,孩子们能够直面自己的成长,也能够学会在遇到危险时正确避免伤害。

(防性侵教育课程)

敢于发声,接纳成长

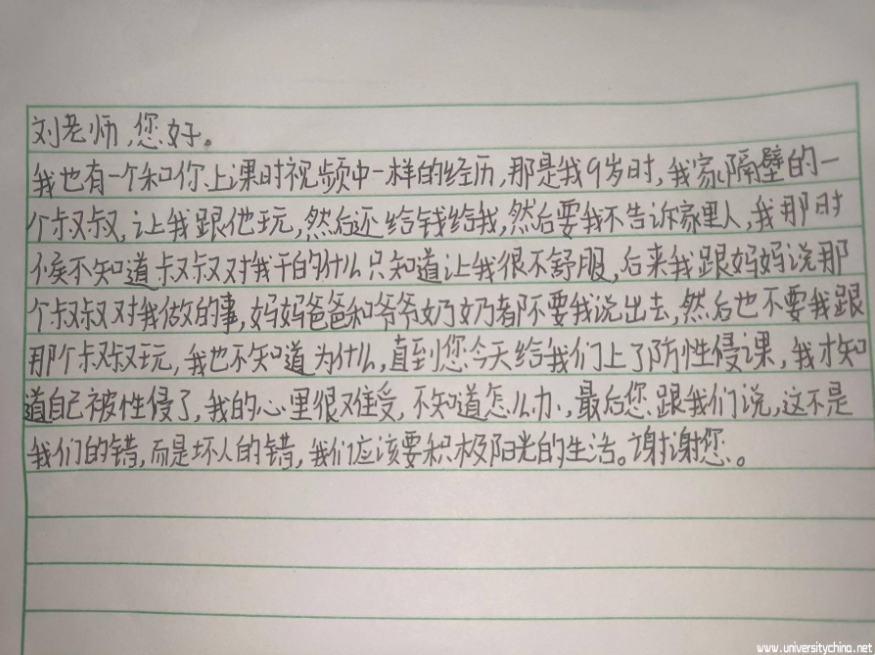

项目结束后,项目团队采访了一些孩子们。对于这堂特别的“课”,他们有很多话要说——

——有一位腼腆的小女生有过被性侵的经历。据她回忆,那时她根本就不知道“性侵”这个词,只知道碰上了坏事。同时,她的家人为了所谓的“名声”,忍气吞声,知情不报,让犯罪分子逍遥法外,导致更多悲剧的发生。

——有一位小学六年级的女生说,以前她不知道月经来了该怎么做,还把月经当作“绝症”,更不知道怎么选用卫生巾,月经羞耻者大有人在。通过宣讲,她才明白月经和衣食住行一样是稀松平常之事,是可以拿到台面上来讲的、不应为耻反以为豪的一件事:因为不管是月经还是遗精,都证明我们已经长大了,像成年人一样具有生育的能力了。

——有一位男生说,初次遗精时,他曾以为是半夜尿床,内心羞怯,不敢与家人谈及此事。时间长了,他还以为是生病了,加上碎片化网络信息的误导,这件事给他留下了不小的心理阴影。

(课后一名小女生的纸条)

除了孩子们的积极响应,本项目也赢得了来自政府、学校等各方面的好评。团队指导老师文玉婷表示,项目本身就是一件非常有意义的事情,应该要让更多的人参与进来。唯有全社会共同努力让更多的青少年儿童受到性教育,才能让他们的童年充满更多的欢声笑语。

(活动后合影)

(转载自城心橙意)